پل2025”N1Œژ3“ْپâ

ںùگخ‚ج“¹‚ً•à‚پ@3‰ٌ–ع

‘گ–ى‚©‚ç’ا•ھ‚ض

پ@ پ@پ@پ@پ@پ@‰ؤ–عںùگخ‚ھŒF–{‚ج‘وŒـچ‚“™ٹwچZ‚ج‹³ژِ‚¾‚ء‚½ژپA‹v—¯•ؤ‚ج—Fگl‚ئ‚ئ‚à‚ةŒنˆن‚©‚çچ‚—اژR‚ة“o‚èژ¨”[ژR’n‚ً

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”گSژR‚ـ‚إ•à‚«”گSŒِ‰€‚ة‰؛‚è‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚جژ‰r‚ٌ‚¾”o‹ه‚ج‚¢‚‚آ‚©‚ھ‹ه”è‚ةچڈ‚ـ‚ê“oژRکH‚ة‚ ‚è‚»‚ê‚ً

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–K‚ث‚ؤ•à‚¢‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBچ،‰ٌ‚إ3‰ٌ–ع‚جںùگخ‚ج“¹‚إ‚·پA1‰ٌ–ع‚حںùگخ‚ج•à‚¢‚½ƒRپ[ƒX‚ًچ‚—اژR‚©‚ç”گSژR‚ض

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•à‚«‚ـ‚µ‚½‚ھ‚¸‚ء‚ئ“o‚è‚إ‚«‚آ‚©‚ء‚½‚ج‚إ2‰ٌ–ع‚©‚ç‚ح”گSژR‚©‚ç‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@’·–هگخ(6:26)پپƒoƒXپپJR‹v—¯•ؤ(7:00)پپ(7:21)‘گ–ىپ|(7:40)”گSŒِ‰€پ|(8:14)ژOچ‡–عپ|(8:32)‘ گصپ|(9:18)”گSژR

پ@پ@پ@پ@پ@پ|(9:43)”’ژRپ|ƒOƒ‰ƒCƒ_پ[ژR(9:54)پ—پ@پ|(10:25)–‘Œ`ژRپ|(10:38)ژ¨”[•½پ|(11:19)ژ‡‰_‘نپ|(11:43)ژ¨”[ژRپ|

پ@پ@پ@پ@پ@(12:44)چ‚—اژRپ|(12:54)”ٍ‰_‘نپ|(13:05)گ™‚جڈéپ|(13:17)چ‚—ا‘هژذپ|(13:40)‰¤ژq‹{پ|(13:59)’ا•ھ(14:04)پپƒoƒXپپ

پ@پ@پ@پ@پ@گ¼“S‹v—¯•ؤڈو‚èٹ·‚¦پپ(14:44)’·–هگخ |

|

|

چ¶ JR‹v—¯•ؤ‰w‚إ

پ@پ@ˆأ‚¢‚¤‚؟‚ةڈو‚é

پ@“r’†‚إ–é–¾‚¯‚ئ‚ب‚é

‰E ‘گ–ى‰w

پ@پ@ICƒJپ[ƒh‚ھژg‚¦

پ@‚ب‚¢‚½‚ك‹v—¯•ؤ‰w‚إ

پ@گط•„‚ً”ƒ‚ء‚½پB

|

چ¶ ٹ`”¨‚ًŒ©‚ب‚ھ‚ç

پ@•à‚پA‘ڑ‚ھچ~‚èٹ¦‚¢

‰E ”گSŒِ‰€

پ@پ@چ÷‚ج–¼ڈٹ‚¾‚ھ

پ@•—‚ھ—₽‚¢پAƒgƒCƒŒ

پ@‚حگ…‚ھ‚إ‚¸ژg—p•s”\ |

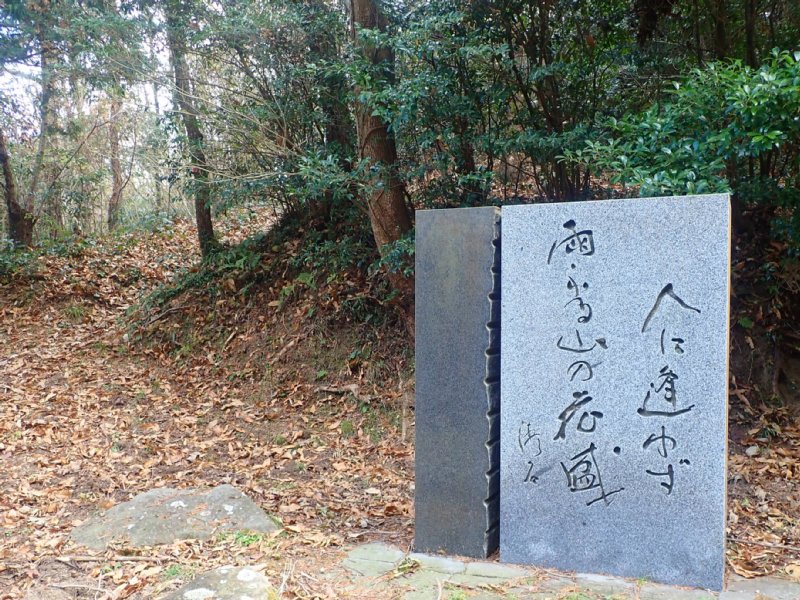

چ¶ ںùگخ‹ه”è‡T

پ@پuڈ¼‚ً‚à‚ؤ

پ@پ@پ@ˆح‚ذ‚µ

پ@پ@پ@پ@’J‚جچ÷‚©‚بپv

پ@پ@‰ؤ–عںùگخ‚حŒF–{‚ج

پ@‘وŒـچ‚“™ٹwچZ‚ج‹³ژِ

پ@ژ‘م¤‹v—¯•ؤ‚جگe—F

پ@‚ً–K‚ثژ¨”[ژR‚ً•à‚«

پ@”o‹ه‚ًژc‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

‰E گ…ٹQ‚إ“oژR“¹‚ھ

پ@•ِ—ژپBگخ•§‚ض‚ح

پ@‚¢‚¯‚ب‚¢پB |

چ¶ گV‚µ‚¢“oژR“¹“üŒû

پ@—ر“¹‚©‚ç“ü‚éپB

‰E ‚‚ع‚ٌ‚¾

پ@پ@‹}چâ‚ً“o‚éپB

پ@پ@پ@‚·‚茸‚ء‚½

پ@پ@گخ‚ھ—ًژj‚ً

پ@پ@ژأ‚خ‚¹‚éپB |

چ¶ ژOچ‡–ع

پ@‚±‚±‚ـ‚إ‚à‹}چâ

‰E ‘ گصپA‚±‚±‚©‚ç‚à

پ@‹}چâ‚ھ‘±‚پB

پ@ |

چ¶ ڈéڑ¬‚ج–k’[‚ة“’…

پ@ڈéڑ¬‚حƒJƒ„‚ھ

پ@ٹ ‚è•¥‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½پB

‰E ’}Œم•½–ى‚ً–]‚ق‚ھ

پ@‰à‚ٌ‚إƒ{ƒ“ƒ„ƒٹپB

|

چ¶ ”گSژR697.6m

پ@پ@ژOٹp“_‚ھ‚ ‚è

پ@‘گ–ىژپ‚جڈˆ“_‚إ

پ@1577”N’zڈ邵‚½‚ھ

پ@1588”N‚ة‚ح–إ‚ٌ‚إ

پ@‚¢‚éپB

‰E ”’ژR‚ً–]‚قپB |

چ¶ ˆئ•”‚ة‹ه”è‡U‚ھ

پ@پu”Z‚©‚ة

پ@پ@–يگ¶‚ج‰_‚ج

پ@پ@پ@—¬‚ꂯ‚èپvپ@

‰E ”°چج’n‚ًچ¶‚ة

پ@پ@Œ©‚ب‚ھ‚çچs‚پB |

چ¶ ”’ژR677m

پ@پ@“W–]‚ح‚ب‚¢‚ھپA

پ@ک[‚©‚ç‚جژR—e‚ھ

پ@—ا‚¢پB

‰E ƒOƒ‰ƒCƒ_پ[ژR‚ض

پ@پ@“Œ‘¤‚©‚ç‚ح

پ@پ@—V•à“¹‚ھ‚ ‚éپB

|

چ¶ ƒOƒ‰ƒCƒ_پ[ژR

پ@پ@“ْ–{گV‹Lک^ژ÷—§

پ@‹L”O”èپB

گVڈtƒtƒ‰ƒCƒg‚جگl‚à

پ@“oژRژز‚à‚¢‚ب‚©‚ء‚½

‰E ‹v—¯•ؤژsٹX

پ@پ@’}ŒمگىپA‰à‚ٌ‚إ

پ@ƒ{ƒ“ƒ„ƒٹپB |

چ¶ O‹´

پ@’تڈج گ½‹´

‰E –‘Œ`ژR

پ@پ@پ@606.5m

پ@پ@“W–]‚ح‚ب‚¢‚ھ

پ@ژOٹp“_‚ھ‚ ‚éپB

پ@پ@ |

چ¶ ژ¨”[•½

پ@چ،“ْ‚ح‚¾‚ê‚à

پ@‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB

‰E ژ¨”[ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“

پ@‚ھژ©‰q‘à‚ة‚و‚ء‚ؤ

پ@‘¢‚ç‚ꂽ‚±‚ئ‚ھ

پ@ڈ‘‚¢‚ؤ‚ ‚éپB

|

چ¶ ’·ٹâژR•ھٹٍ

پ@چ‚—ا‘هژذ‚ـ‚إ‚ـ‚¾

پ@6‚‹‚چ‚ ‚éپB

‰E —½‰_‘ن

پ@ژ¨”[ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“

پ@‚ة‚ح‚ظ‚©‚ةگگ‰_‘ن

پ@ژ‡‰_‘نپA”ٍ‰_‘ن‚ھ

پ@‚ ‚éپB |

چ¶ ژ‡‰_‘ن

پ@‘O‰ٌ‚ح‚â‚ش‚ج’†

پ@‚¾‚ء‚½‚ھٹ ‚è•¥‚ي‚ê

پ@‚ؤ‚¢‚½پB

پ@

‰E ژ‡‰_‘ن”è

پ@ژ¨”[ژRژY‹ئٹJ”“¹

پ@ڈ؛کa38”N¥¥¥¥

پ@—¤ڈمژ©‰q‘॥¥‚ج

پ@•¶ژڑ‚ھ‚©‚낤‚¶‚ؤ

پ@“ا‚ك‚½پB

پ@پ@ |

چ¶ ژ¨”[ژR‚ض

‰E ژ¨”[ژR368‚چ |

چ¶ ٹ•ژR•ھٹٍ

پ@چ،‰ٌ‚حƒpƒX

پ@

پ@پ@

‰E ںùگخ‹ه”è‡V

پ@پ@پu’}ŒمکH‚â

پ@پ@پ@ٹغ‚¢ژRگپ‚

پ@پ@پ@پ@ڈt‚ج•—پv

پ@پ@‹ه‚ة‚؟‚ب‚ٌ‚إ

پ@ٹغ‚¢Œٹ‚ھٹJ‚¢‚ؤ

پ@‚¢‚½پB |

چ¶ ‚‚ت‚¬—ر

پ@پ@‚±‚جژR‚إ‚ح

پ@‚ك‚¸‚炵‚¢

پ@—ژ—tژ÷پA‹ك‚‚إ

پ@’إ‘ù‚ھچح”|‚³‚ê‚ؤ

پ@‚¢‚½پB

‰E ںùگخ‹ه”è‡W

پ@پ@پuگl‚ةˆ§‚ي‚¸

پ@پ@پ@پ@‰J‚س‚éژR‚ج

پ@پ@پ@پ@پ@‰شگ·‚èپv

پ@‚±‚±‚ـ‚إ’N‚ة‚à

پ@‰ï‚ي‚ب‚©‚ء‚½پB |

چ¶ چ‚—اژR‚ض

‰E چ‚—اژR 312m

پ@پ@ژR’¸‚©‚ç‚ج

پ@“W–]‚ح‚ب‚¢پB

|

چ¶ چ‚—اژR‚©‚ç–]‚ق

پ@•َ–ژR•û–ت

‰E •à‚¢‚ؤ‚«‚½

پ@”گSژR‚©‚ç‚ج—إگü

|

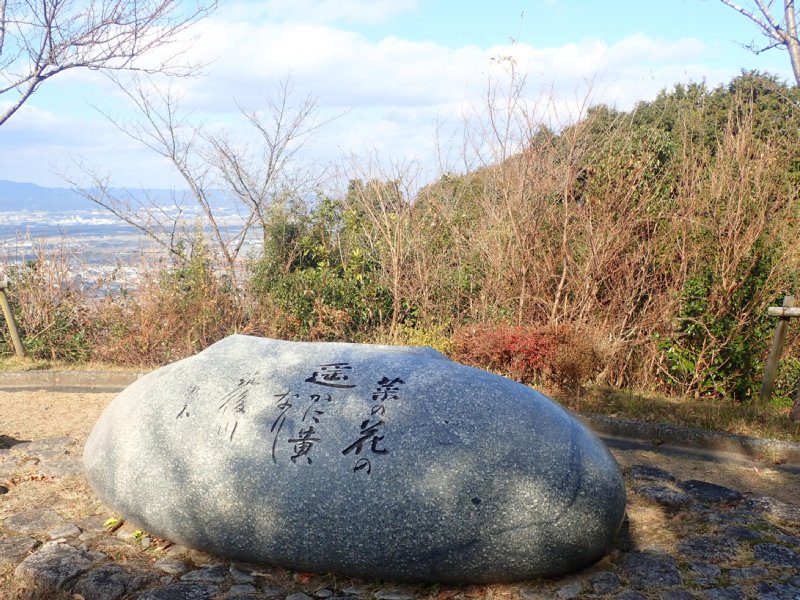

چ¶ ںùگخ‹ه”è‡X

پ@پuچط‚ج‰ش‚ج

پ@پ@‚ح‚é‚©‚ة‰©‚ب‚è

پ@پ@پ@’}Œمگىپv

‰E ”ٍ‰_‘ن‚ة‚ ‚éپB

|

چ¶ چ‚—ا‘هژذ

پ@پ@’}Œمچ‘ˆê‚ج‹{

پ@چ‚—ا‹تگ‚–½‚ًâJ‚è

پ@1600”Nˆبڈم‚ج—ًژj‚ً

پ@ژ‚آ‚ئ‚¢‚¤پB

‰E گ³Œژ‚ئ

پ@‚ ‚ء‚ؤژQ”qژز‚à

پ@‘½‚©‚ء‚½پB

پ@

پ@ |

چ¶ ’ا•ھ‚ة‰؛‚é

‰E ‹GگكٹO‚ê‚ج

پ@ƒVƒƒƒNƒiƒQ‚ج‰ش‚ھ

پ@“ٌ—ض

|

چ¶ 400’iˆبڈم‚جگخ’iپAپ@پ@—¼کe‚ة‚ح

پ@ƒVƒƒƒNƒiƒQ‚âچ÷‚ھ

پ@گA‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚½پB

‰E “®—گ–I‚جƒ„ƒOƒ‰

پ@“®—گ–I

پ@پ@‰¤ژqژل‹{”ھ”¦‹{‚ج

پ@ژپژq‚½‚؟‚ھ‘إڈم‚°‚é

پ@‰ش‰خپA–ˆ”N9Œژ15“ْ‚ة

پ@ٹJچأ‚³‚ê‚éپB

|

چ¶ ‰¤ژq’rپ@پv

‰E ‰¤ژq‹{

پ@چ‚—اŒنژqگ_ژذ

پ@چ‚—ا‹تگ‚–½‚جچcژq

پ@‹مگl‚ًâJ‚éگ_ژذپ@ |

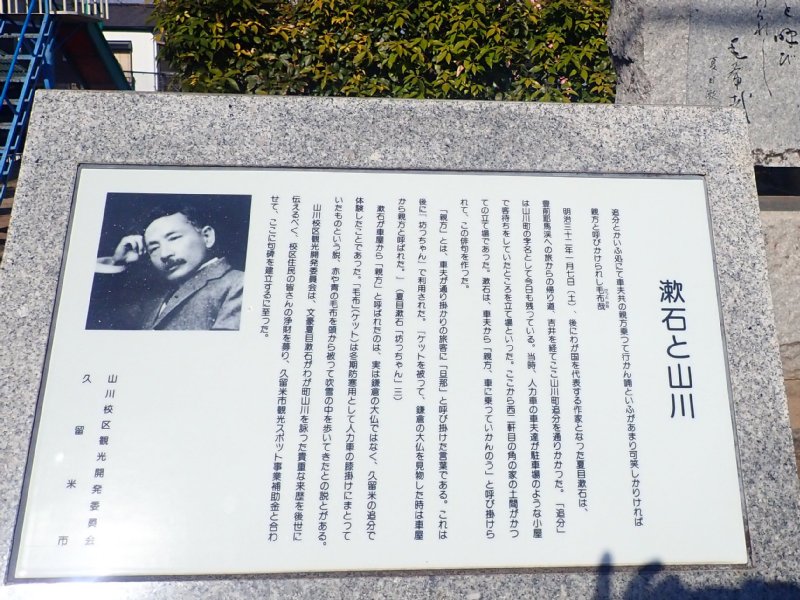

پ@ںùگخ‹ه”è‡Y

پ@پuگe•û‚ئ

پ@پ@Œؤ‚ر‚©‚¯‚ç‚ꂵ

پ@پ@پ@–ر•zچئ

پ@پ@پiƒPƒbƒg‚©‚بپj

پ@–¾ژ،32”N1Œژ7“ْ

پ@‰ؤ–عںùگخ‚ح–ë”nŒk

پ@‚©‚ç‚ج—·‚ج‹A‚蓹

پ@‚±‚±‚إگl—حژش‚ً

پ@‚·‚·‚ك‚ç‚ꂽ‚ئ

پ@‚¢‚¤پB |